|

7/4/2017 0 Comments Pon Pon Games とインタビュー 第1部

Picorinne Softとのインタビュー、第1部

シュールズ・ダグラス (Douglas SCHULES)によるインタビュー

Daedalus Machine

「ヒーラーは二度死ぬ」は基本的にRPGの要素が入った同時シミュレーションゲームです。そういう意味でスーパーファミコンの「伝説のオウガバトル」と似ていると思います。このゲームを組み立てる時どんなゲームの影響を受けましたか。 Pon Pon Games 『ファイナルファンタジー14』のクラフティングのような、2~3手先を読みながらコマンドを慎重に選ぶシンプルなゲームを作ろうというのが出発点でした。絶望的な状況でもコマンドの組み合わせ次第で突破口が開けたりするのは、いい類似点になったと思っています。お気づきの通り、暗闇で主人公二人が敵と対峙するメインイメージは、『伝説のオウガバトル』のパッケージを意識したものです。 DM ゲームの主人公の役割ですが、従来の戦士の代わりに、プレーヤーはヒーラーになるところがユニークなポイントだと思います。このコンセプトの理由を説明していただけますか。 PPG 私がMMORPGが好きで、特にヒーラータイプのクラスでプレイするのが好きだからです。プレイヤーが回復に徹するゲームは私の知る限りほとんどありません。(『ドラゴンクエスト5』のように、万能な主人公の回復魔法が重要になる例は多くありますが。)また、多くのゲームファン、特にオンラインゲームを普段プレイしない人たちに、回復役は退屈でつまらないパートだと思われているのを日ごろ残念に思っていました。ならば自分で作ってしまおう、あわよくばヒールワークの楽しさを知ってもらおうというのが狙いです。 DM ゲームコンセプトやストーリーはどうやって生み出しましたか。 PPG 当時、戦略的な理由で小規模なゲームを作ろうとしていました。ファンタジーファンなので様々なクリーチャーの登場するRPGライクなゲームを作るのが長年の夢でした。しかしいきなり大きなゲームを作るのは難しいので、まずは2か月程度で作れるファンタジーのミニゲームから始めよう思ったのです。そうすることで、その次のゲームを作るときに、前作のフレームワーク(プログラムの枠組み)やビジュアルの素材を流用して、無理なくステップアップできると考えていました。そして、キャラクターを移動させなくて済むシンプルなゲームを検討したところ、(1)や(2)で述べたような理由でコンセプトが決まりました。 ストーリーに関しては、

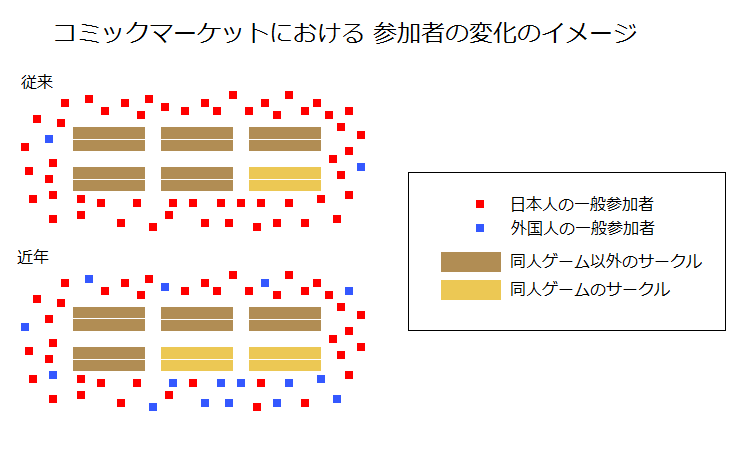

DM 浜野様の経歴を教えていただけますか。なぜゲームクリエーターになろうと思ったのですか。 PPG 高校生のころ、HSPと呼ばれるゲームに特化したプログラミングツールに出会い、これなら自分でもできそうだと感じ、ゲーム制作を始めました。大学では、1か月だけゲーム制作サークルに所属していたのですが、気まぐれで退部してしまいました。その後もゲーム制作自体は学生や社会人として細々と続けていました。転機となったのは、一個人でもゲーム機向けのゲームを作り、世界に発信することができるPlayStation Mobileの登場です。インディーゲームの機運の高まりを感じ、勤めていた一般電機メーカを辞めて今に至ります。 DM 「ヒーラーは二度死ぬ」はコミケ90で発売されていました。コミケ90はゲームではあまり知られていませんが、それは特に外国人にとって変わってきていると思います。 PPG 近年のコミックマーケットは外国人の一般参加者の割合がとても増えたようです。とりわけいわゆる「同人ソフトの島」では割合が急激に増えたように感じます。SNS等を通してその存在が広く知られるようになったのではないかと思います。 DM コミケでの外国人ブースが増えたという事でしょうか、それとも、もっと一般的に同人ゲームが増えたという事でしょうか。コミケに来る外国人が増えたと思う一方で、同人ゲームのエリアもこの6,7年の間にものすごく増えたように思います。 外国人の一般参加者、いわゆる「お客さん」が増えたということです。イメージを添付しました。

DM どうしてコミケに参加しようと思いましたか。コミケ90に参加して、どうでしたか。コミケ90に参加した結果、これからゲームを売りたい人に何かアドバイスがありますか。 PPG サークルとしての初参加はコミックマーケット80ぐらいのころだったと思います。それまで地方の同人誌即売会やコミティアでゲームを頒布したことはあったのですが、やはりゲームを取り扱っているサークルは少なく、提供物のミスマッチを感じたので、最大規模のイベントであるコミックマーケットへの参加を決めました。コミックマーケット90に関しては、新刊としての『ヒーラーは二度死ぬ』を初頒布するために参加しました。 近年ダウンロード用のシリアルコードをディスクの代わりに頒布するサークルが増えています。一般参加者もそのような頒布形態に抵抗が無くなってきているように思います。今後サークル参加する方で、ディスクの作成に負担を感じている方は、カードでの頒布も検討してはいかがでしょうか。案外手軽に作れるようです。 DM コミケ80くらいから参加されているとのことですが、他にどんな活動をされていますか。また、過去にはどんな活動をされていましたか。 PPG コミケでは同人ゲーム以外にサークルとしては活動していません。同人ゲーム以外の普通のサークルの手伝いに行ったりする程度です。 DM シリアルコードの頒布はかなり新しい方法だと思いますが、昔のゲーマーとしてどちらが好きか言えないのが正直なところです。ゲームのパッケージについては歴史もあり、良い所もあると思います。逆に、浜野様がディスクを作成する理由は何でしょうか。 PPG 『ヒーラーは二度死ぬ』の場合は、同人誌即売会や同人ショップで頒布/販売するにはまだ適していると2015年当時判断したためです。また、東京へ引っ越してきたころに、同人誌即売会でDVDのトールケース入りの同人ゲームを目にして以来、トールケース入りのゲームを出すのは、「いつかやってみたい」長年の憧れでした。 DM ゲームはSteamでも買うことが出来ます。そこで同時に発売されていることに問題はありませんでしたか。日本のゲームクリエーターとして難しいところは何か教えていただけますか。 PPG Steamとの併売が原因での問題は、特にありませんでした。Steamで配信している旨はサークルスペース上に掲示していたので「帰ったらSteamで買ってみます」と仰る方もいらっしゃいました。Steamでの販売に関しては、本来、外国の窓口との手続きや外国のお客様からのお問い合わせが多く発生するのですが、パブリッシャーであるアクティブゲーミングメディア(PLAYISM)さんに手厚くサポートいただいております。

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.

Leave a Reply. |

|

RSS Feed

RSS Feed